중명전(1901) / 2018 / Archival pigment print / 75x125cm

광통관(1909) / 2017 / Archival pigment print / 176x294cm (176x98cm)

조선중앙일보 사옥(1926) / 2017 / Archival pigment print / 75x125cm

중앙고등보통학교(1937) / 2017 / Archival pigment print / 75x125cm

덕수궁 석조전(1910) / 2017 /Archival pigment print/75x125cm

배재학당 동관(1916) / 2017 / Archival pigment print / 75x125cm

경성재판소(1928) / 2018 / Archival pigment print / 75x125cm

동아일보 사옥(1926) / 2017 / Archival pigment print / 75x125cm

중앙고등보통학교(1937) /2017/ Archival pigment print / 75x125cm

경성부청(1926) / 2017 / Archival pigment print / 75x125cm

Quilting –기억의 편린(片鱗)시리즈의 대상은 서울에 남아있는 대한제국부터 일제 강점기 사이에 지어진 근대 건축물 들이다.

불과 얼마 전 까지만 해도 서울의 많은 근대건축물들이 ‘일제강점기의 잔재’혹은 ‘치욕스런 역사의 흔적’과 같은 이유로 무관심속에서 철거되었다. 철거되지 않고 남아있는 건물들은 본래의 의미가 점점 퇴색 되며 그 장소에서 형태를 유지하고있다.

그러나 근대건축물들은 한국 근대사의 상징이자 역사의 나이테다. 외면하고 묻어뒀지만 분명히 존재했던 시대를 증명하는 역사적 증거로써 시간을 이어주는 연결고리 역할을 한다. 즉 과거와 현재가 조우 하는 일종의 ‘통로’로써 가치를 지니고 있는 것이다.

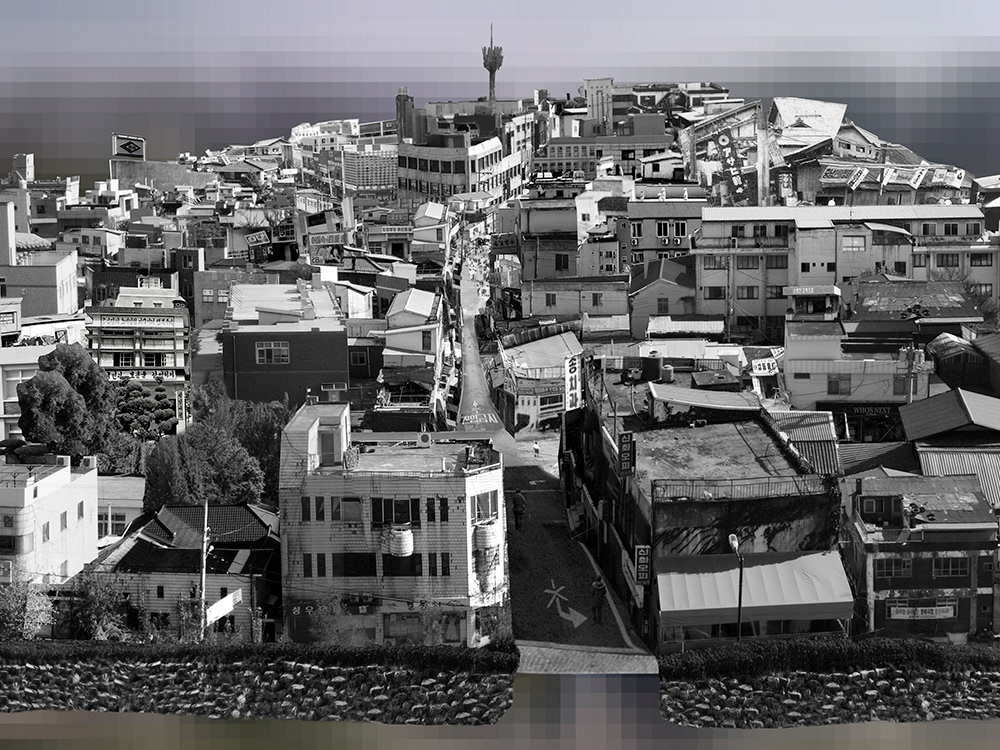

건물이 땅에 세워진 이후로 다양한 시대의 사람들은 건물에 대한 기억을 사진으로 기록했다. 그 사진들은 모든 정보가 디지털화 되는 인터넷 속에서 부유 한다. 나는 포털 사이트에서 근대 건축물을 검색한 뒤 다양한 시대에서 촬영된 건물 사진들을 저장하고 건물별로 분류해서 아키이빙(Archiving)했다. 그 자료에 내가 촬영 한 사진을 토대로 포토샵을 이용해 조각내고 서로 이어붙혔다.

건물의 형태를 이루는 조각들은 같은 건물을 촬영 한 것 이지만 서로 다른 시대에 촬영된 것들이다. 하나의 형태 안에 다양한 시대의 편린 들이 이어붙혀져 있는 이 작업에서 건축물은 접촉의 상징이 되어 과거와 현재를 서로 이어준다.

하지만 역사는 현재에서 끝나지 않는다. 역사는 시간이 접촉의 흔적을 남겨 미래를 만들어 나가는 진행형이다. 지금 이 순간에도 건물을 통한 기억들은 만들어지고 있다. 때문에 이 작업도 진행형이다. 앞으로 만들어 질 ‘한 조각의 편린’은 미래에 또 다른 모습을 한 건물의 일부가 되어 지금의 우리와 소통할 것 이기 때문이다.